小児がん拠点病院で小児医療は変わるか?

第4回小児がん拠点病院の選定

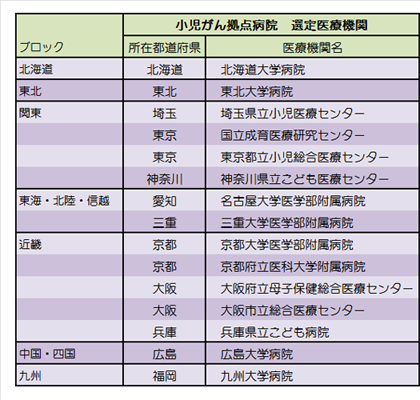

平成25年1月31日に開催された「第4回小児がん拠点病院指定に関する検討会」で、15の小児がんの拠点病院が指定された。

いろいろ厳しい基準があったようで、全方位的な病院でないと選別されなかったようだ。

関東圏では、成育医療センター、東京都立小児総合医療センター、神奈川県立こども医療センター、埼玉県立小児医療センターの4つ。

関西圏では、京都大学医学部附属病院、京都府立医科大学付属病院、大阪府立母子保健総合医療センター、大阪市立総合医療センター、兵庫県立こども病院の5つ。

関西のほうが、関東より多いんだと思ったが、15拠点のうち9つが、関東と関西に集中しており、他の6つは、北海道1、東北1、東海2、中部1、九州1。

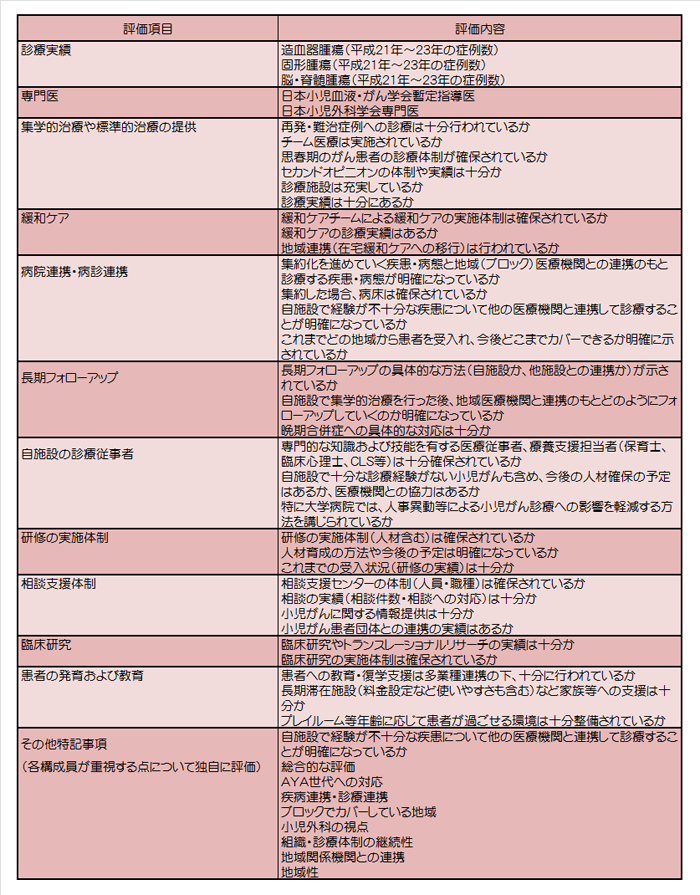

小児がん拠点病院の評価基準について

ちなみに、評価項目は、

親の立場からは、診療実績、専門医の数、集学的治療や標準的治療の提供等の評価が気になるところだ。

診療実績でいえば、固形腫瘍の実績は、成育医療センター、名古屋大学、九州大学、兵庫県立こども病院、埼玉県立小児医療センターあたりが多いよう。

年次ごとにトレンドがあり、増えているところや減っているところがあるので、病院の方針なのだろう。

次に、専門医だが、小児外科の専門医が多いところで5名(成育、京都府立医科大学附属病院、大阪府立母子総合保健医療センター、兵庫県立こども病院)。

一人当たり外科医手術数(固形腫瘍実績/小児外科専門医)を見ると、ちがった形が見えてくる。

東京都立総合小児医療センターなどは、専門医は4名在籍しているが、直近の固形腫瘍実績は15件で、一人当たり3.7件/年。

逆に、九州大学では、47/2で、1人当たり23.5件/年。もちろん、指導医や、専門医でない若手もいれて計算していない上、手術の難易度等もあり、単純比較はできないが、年間手術件数の多い医師のほうが熟練度は高いだろう(専門医の認定基準にも手術実績があったと思います)。

が、専門医1人あたり、年間5-10件程度の数値になるので、月1件か2か月に1件程度、固形腫瘍の手術を行っていることになる。仮に年間5-10件固形腫瘍の手術をこなしても肝芽腫だけに限って言えば、1件あるかどうかだろう。数の大小に関して、一概に何とも言えないが、肝芽腫に関していえば、もっと経験を積むべきだろう。

肝芽腫は、「切除できるものは、積極的にリスクをとっても切るべき」と、あるアメリカの論文であったが、ここでは、生体肝移植も肝切除もこなせる熟練した外科医が難易度の高い肝芽腫は見るべきとあった。この手術を行った小児外科医は、肝切除を100件以上経験しているとあった。

バランスの取れた病院しか入れない

あっちゃんがセカンドオピニオン取りに行った信濃町のK大学病院は、入っていない。小児血液・がん暫定指導医1名、小児外科専門医3名。固形腫瘍には強そうだけど、血液腫瘍は、他に譲る。

あっちゃんが入院していた築地のS国際病院は、、、小児血液・がん暫定指導医5名、小児外科専門医2名(でも1名は非常勤であまりいなかった気が、、)。明らかに血液腫瘍に注力、、、。

この小児がん拠点病院は、総合力評価だから、どれかひとつだけ強い病院は入らない点に注意が必要。

肝芽腫は、どこまでいっても腕のいい小児外科医と、小児肝臓外科医がいるかどうかが鍵なので、選択は難しい。

しかし、このがん暫定指導医って、2011年にできた資格みたいだから、この小児がん拠点病院選定のために作った資格かも、、、、微妙だな。

今日の一言

|

Sponsored Link |

Sponsored Link